放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

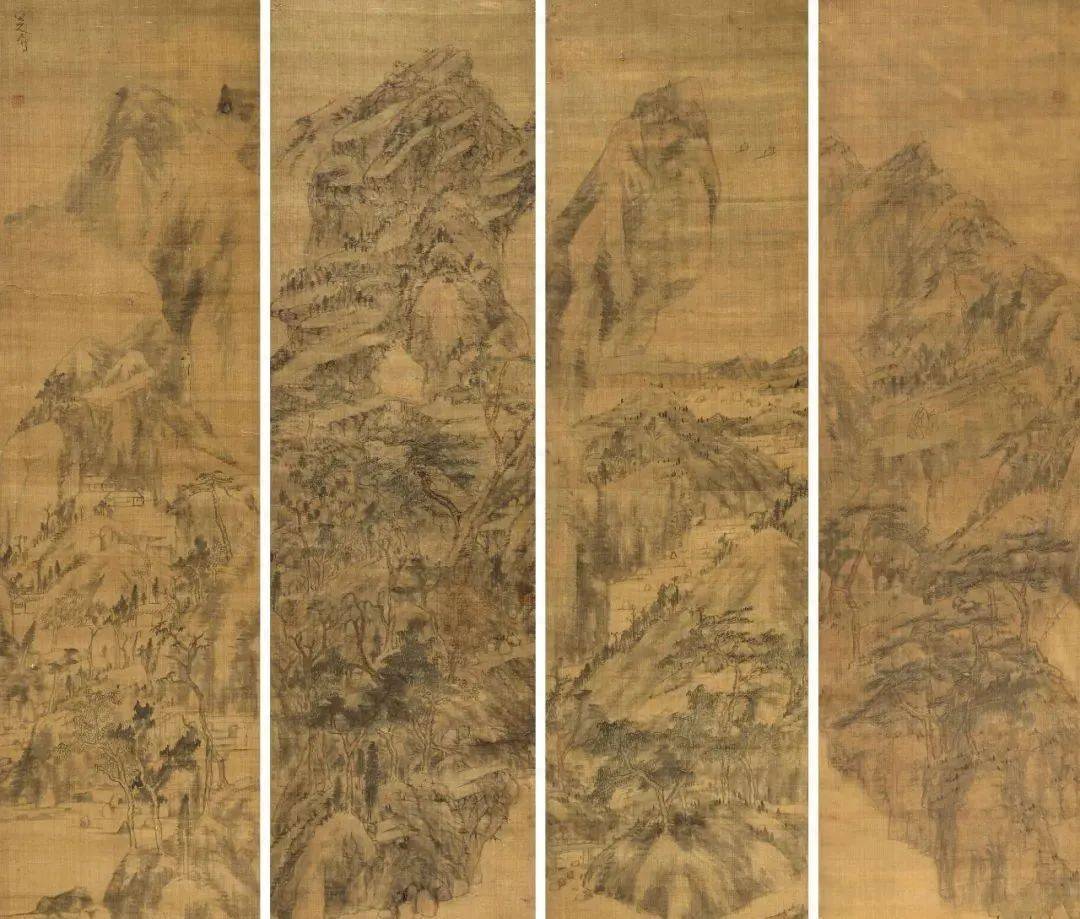

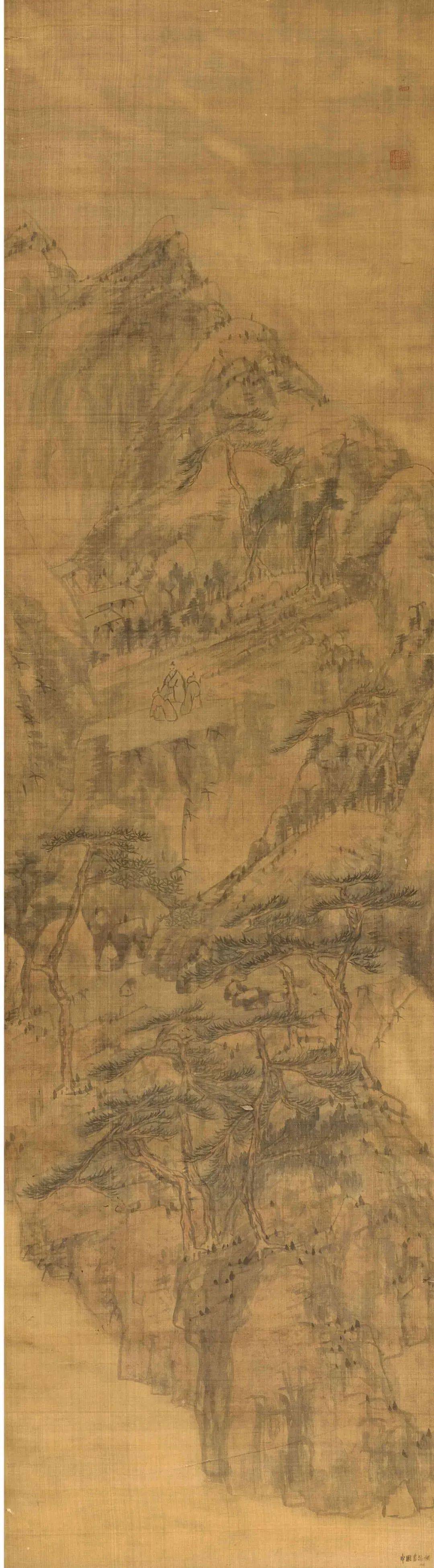

朱耷(八大山人)的《翠麓幽居访贤四屏》是其晚年山水画的代表作之一,以四幅条屏形式构建出一个超脱尘寰的隐逸世界。画面以简括的笔墨、奇崛的构图与冷寂的意境,暗含着遗民画家对故国的追思与对精神自由的追寻。

四屏构图突破传统山水程式,每幅皆以巨石、孤峰为主体,或如剑戟刺天,或如兽脊蜷曲,造型夸张而富有张力。山石以浓淡相宜的墨块皴擦,间以飞白线条勾勒轮廓,看似随意却暗合物理,既有元人“淡墨轻岚”的雅逸,又融入倪瓒式的空灵与变形。树木多作枯枝寒林,虬曲的枝干以秃笔中锋写出,如铁铸般刚劲,与柔润的山体形成刚柔对比,暗喻遗民孤傲不屈的品格。

画面中“幽居”与“访贤”的主题通过极简的符号化语言呈现:茅舍隐于深谷,篱菊半掩柴扉,一高士策杖寻幽,或坐于石上抚琴,或立于崖畔远眺。人物虽小如芥子,却以精准的造型与疏朗的布局成为画面焦点,与空阔的山水形成“以实代虚”的呼应。这种“减法”式的构图,恰是朱耷“少少许胜多多许”的美学体现,将传统山水“可居可游”的意境升华为对精神家园的哲学思考。

全作以冷色调为主,青绿设色仅作点染,墨色层次却极为丰富。朱耷通过水墨的干湿浓淡,在纸面上营造出雾霭迷蒙的视觉效果,仿佛将观者带入一个超脱时空的隐逸空间。这种“荒寒”之境,既是对元四家“萧散简远”的继承,更渗透着明遗民特有的孤寂感——山石如崩,寒林欲坠,恰似画家对故国倾覆的隐痛;而“访贤不遇”的怅惘,则暗含着对知音难觅的深切感慨。

《翠麓幽居访贤四屏》以极简的笔墨构筑出深邃的精神世界,既是对传统山水画的突破,更是朱耷“哭之笑之”人生哲学的视觉化呈现。画面中空寂的山水与孤傲的高士,共同构成了一个遗民画家对理想人格的终极想象。

配查信提示:文章来自网络,不代表本站观点。